地域を農業で盛り上げる、

なにわの伝統野菜復活の第一人者。

「なにわの伝統野菜」

希少な「なにわの伝統野菜」を求めて道の駅へ。

食都大阪にご当地グルメは数多いが、食文化に携わる我々からすれば、まず挙がるのが「なにわの伝統野菜」だろう。大阪府が平成17年からスタートした「なにわの伝統野菜認証制度」。その品種は現在19種類を数え、そのうち11種類を栽培するのが河南町だ。「道の駅かなん」は、これら伝統野菜がお手頃価格で手に入る直売所として人気を博す。約100年前から食都を支えた、なにわの伝統野菜。その復活のルーツをたどり、「道の駅かなん」設立を牽引した初代駅長・阪上勝彦さんを訪ねた。

はじまりは、河南町に存在した「幻の胡瓜」探し。

なにわの伝統野菜復活の第一人者である阪上さんだが、そのきっかけは偶然だったという。はじまりは平成9年。まだ、「なにわの伝統野菜」という言葉さえなかった時代に遡る。当時、JAに在職していた阪上さんのもとに居酒屋で働く知り合いが訪れ、「河南町に幻の胡瓜があると聞いた。店で使ってみたいから探してほしい」という話を持ち込んできた。

幻の胡瓜?初耳だった。手探り状態のまま情報収集するうちに、漬物加工業者が栽培していた農家を知っているという。早速、足を運んでみるが「収穫は少なく、すぐに曲がる。割に合わないからもう作っていない」と言う。どうするか?阪上さんが出した答えはこうだ。それなら自分で作ればいい。まず大阪府農林技術センター(当時)で種を調べ、江戸時代から都島区毛馬地域で栽培されていた胡瓜の原種であることを確認。幻の胡瓜に間違いない。こうして、なにわの伝統野菜復活の物語が幕を開けた。

真っすぐな毛馬胡瓜への挑戦。

原種であるため病害虫に弱く、収穫も薄い、加えて大きいものでは50㎝にもなる毛馬胡瓜は、その長さゆえにすぐ曲がってしまう。栽培者が減り、幻となってしまった所以だ。品種改良された今の胡瓜は収量も豊かだ。棚持ちが良く、緑も鮮やか。生産者にはメリットがあるだろう。しかし毛馬胡瓜は食味で明らかに上を行く。炒め物にしても奈良漬けにしても力強さが残るシャキシャキした食感、独特の風味。この美味しさを広めたい。割が合わないといわれる伝統野菜へ力を注ぐ理由がここにあった。

伝統野菜で地域の伝統行事にも貢献。

勝間南瓜もつくってみては?こんな一言に背中を押され、以降次々と伝統野菜復活に取り組んだ阪上さん。今では、三島独活と守口大根、芽紫蘇以外は四季折々に畑を彩る。その精力的な活動は、食文化のみならず伝統行事の復興にも一躍買う。たとえば西成区の生根神社が冬至に行う「こつま南瓜祭り」。この近辺が勝間南瓜発祥の地であったため、長寿を願ってかぼちゃの従妹煮が振る舞われてきたのだが、近年は洋かぼちゃで代用していたらしい。それを阪上さんが奉納することで本来の姿の祭りが蘇った。知人の相談からはじまった伝統野菜の復活が、ここまで広がると誰が想像しただろうか。

農業の魅力を体験と味で広く伝える。

なにわの伝統野菜の「地域特産マイスター」にも認定される阪上さんにとって、地元の美味しい野菜を知ってもらうことも大切な使命のひとつ。

月に1回、地元小学校の給食に使う野菜を全量河南町で賄う「お野菜まるごと河南町の日」は、そんな想いから生まれたユニークなアイデアだ。幼稚園児を招く農業体験イベント、「楽習農園」は年間16回に上るというから驚かされる。

需要の変動に悩まされたコロナの被害。

コロナ禍の今年は、作付けを1/3まで落とした。ところが外出できない分、お中元用の漬物がネット販売で急増。毛馬胡瓜の注文が殺到するが野菜がない。「次々と知り合いに連絡してかき集めました。普通の野菜なら日本中にあるのに…」と苦笑いが漏れる。希少品種を扱うからこその悩みだ。

それでも「百姓の来年だ」と笑顔を見せる。聞きなれない言葉に意味を訪ねると、トラブルがあっても「来年は」と、切り替える姿勢のことだと教えてくれた。楽天的に聞こえるかもしれないが、実績を見れば言葉の深みがわかる。その一言は「来年」にかける覚悟の重さだ。次は何をしてくれるのか。今からワクワクが止まらない。

[取材日:2021年10月13日]

店内に並ぶ新鮮な野菜は全て河南町産。パッケージに生産者の名前が書かれているのも安心の証。また道の駅かなんでは、阪上さんの農場で収穫体験も開催している。

近年、新たに伝統野菜として認定された「堺鷹の爪」も栽培。こちらは、七味や一味を製造する業者へ卸されている。

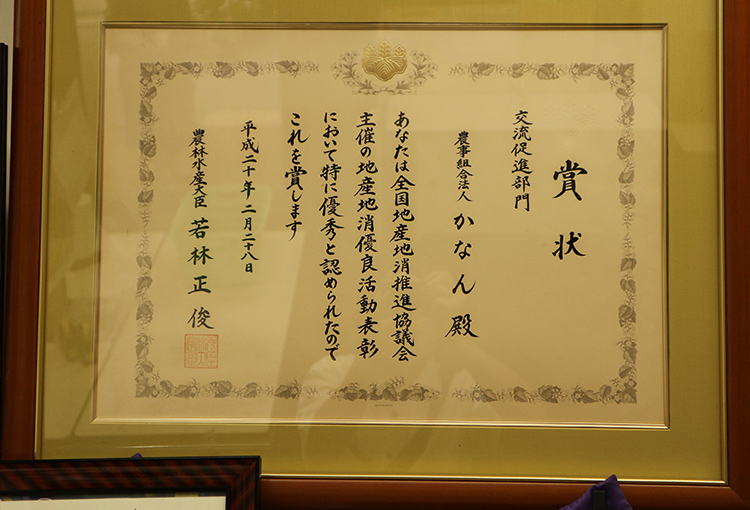

道の駅の売り上げは、1年目から目標を大きく上回る成果を収めた。3年目には、地域市民との活発な交流事業、河南町産農産物の底上げが評価され、農林水産大臣賞を受賞するほど。その後も、数々の高い評価を受けている。

畑では一年を通じて、毛馬胡瓜、玉造黒門越瓜、金時人参、天王寺蕪、田辺大根、服部越瓜、鳥飼茄子、吹田慈姑、碓氷豌豆、難波葱、堺鷹の爪が実を結ぶ。数が少ないため販売はしないが、趣味として高山真菜と高山牛蒡も育てる。

天王寺蕪は、味の濃さと緻密さで、ぬか漬けにしても浅漬けにしても美味しい。実はもちろん、葉っぱの味も野沢菜に引けを取らない。火を加えても煮崩れしにくく、干しておけば出汁の基になる優秀な野菜だ。

生根神社の「こつま南瓜祭り」復活を支えた勝間南瓜。珍しい食材であるため、飲食店で使われる機会も増えつつある。阪上さんも、「味が薄いと言われるが、その分だしの旨味を生かすことができる」と美味しさに自信を見せる。

地域を農業で盛り上げる、なにわの伝統野菜復活の第一人者。「なにわの伝統野菜」

- 取材協力

- 大阪府河南町寛弘寺1401(農園)

- tel:090-8386-0309

- 事業内容:なにわの伝統野菜をはじめ各種野菜の栽培・販売および、体験イベントの開催。

[ 掲載日:2021年11月19日 ]