絹あつあげ

製品やサービスなどの商品が、消費者にとってはどこの製造/提供であろうと同じように受け取られるのをコモディティ化という。違いがない状態を避ける手法のひとつにブランド戦略があるけれど、豆腐はもともと日常的に必要とされる商品(これが本来はコモディティの意味)だから、差別化は容易ではない。

機械化が進み大量生産が可能になると、生産サイドの淘汰が行われるのは豆腐も他の業界と変わらない。生き残りをかけて各企業の自助努力が続く。今回訪ねた丸福食品は、あえて手作りの部分を残すことで活路を見出そうとしている。

1969年(昭和44年)の創業者(現・会長 福島久雄)を引き継ぐ現・代表取締役社長の福島喜則さんは、コモディティ化による価格競争に巻き込まれないためにも、独自性を強めていきたいと話す。「豆腐は古くから作られてきた伝統食品。手法も洗練させながら伝えられていますから、手を使う微妙な動きや感覚による判断が求められます。そこを大事にしたいのです」

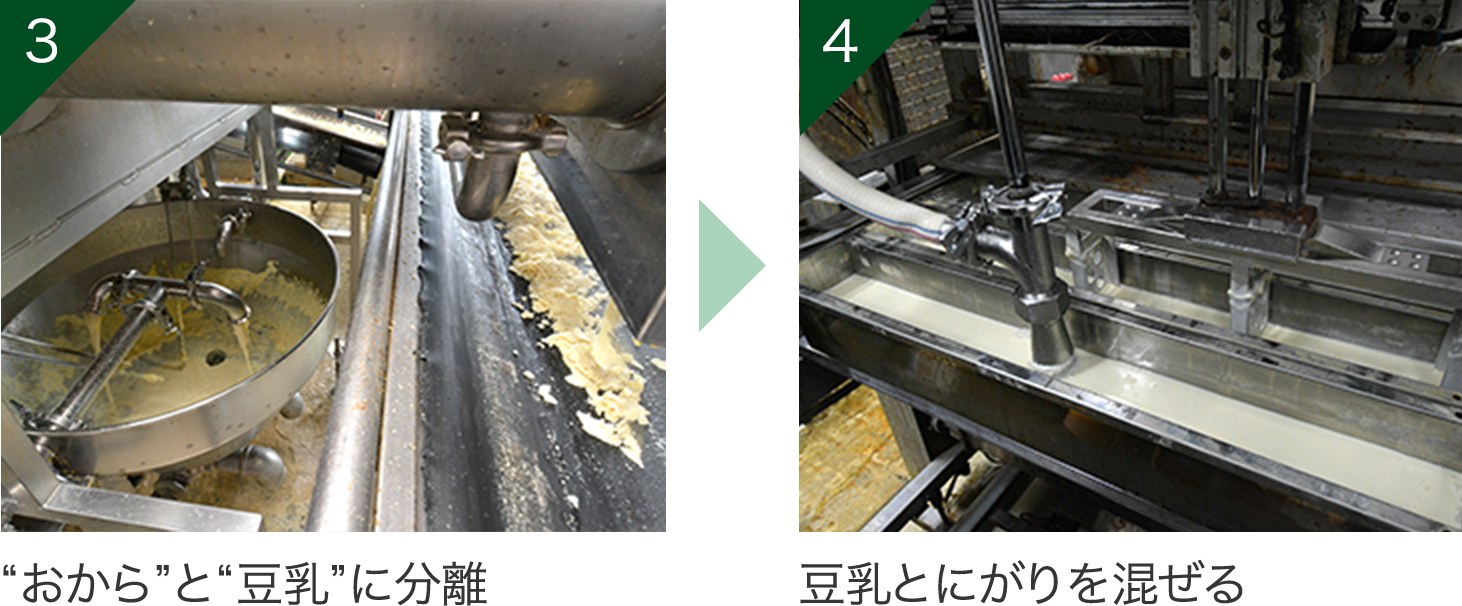

最近発表された豆腐の定義ともいうべき製品表示の制定案によれば「原料の大豆固形分が、10%」「成分と加工が、大豆、凝固剤、水だけを使用」したものが「とうふ」という名称を使える。丸福食品の絹こし豆腐は、豆乳濃度13%以上、にがり100%、それに水しか使っていないから、文字通り「とうふ」である。

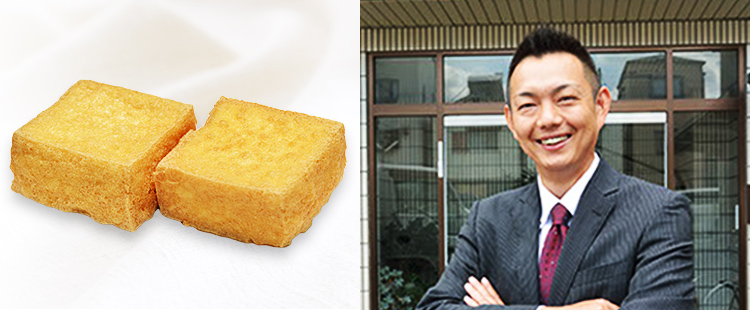

そうした“こだわり”の集約された二次加工商品に、絹あつあげがある。丸福食品の絹あつあげは、絹ごし豆腐をそのまま油で素揚げしたもので、薄く揚がった端正な姿と中に包まれた絹ごしのプリンのように滑らかな舌触りが評判だという。

山口朝明さん

大阪府枚方市にある工場で、専務取締役・本社工場長の山口朝明さんに話をうかがった。「うちも一時は自動化を考えたのですが、ロボットでは職人の技を再現できません。人の手よりも機械のほうが時間単位での生産数は多くなるかもしれませんが、味と質を高めることで数を補う道を選択したのです」

素揚げは、野菜など食材のうま味を閉じ込めたいときに使われる調理方法だが、水気が残っていると高温の油がはねたりして危険だ。それを豆腐に応用しようなんて、うまいもんを求めるチャレンジングな賜物といえるけれど、実際に揚げるときは充分に水気を切る必要がある。山口さんは「絹ごし豆腐を板ではさみ、3段重ねにして水分を取るようにしています。でも、豆腐のうま味まで流さないよう必要最小限にとばす作業は、やはり人の手と眼で見極めないとね」と話す。

油に浸けて揚げる調理の効果として、浸けた食材のまわりから加熱できるので時間をかけず均一に火が通せることも挙げられる。きつね色に揚がった表面は、まさにメイラード反応で美味しくなる。中は、蒸されてうま味が濃縮されるという。実際に絹あつあげを食べさせてもらうと、表面は油気を感じないほどよく揚がっている。 中の絹ごしは締まっているけど滑らかで濃厚な味わいだ。厚揚げと言えばベトベトした感じを 思い浮かべていたら見事に覆された。

「ゆくゆくは、厚みやサイズなどのオーダーに応えられるような態勢を取りたいし、自社で絹あつあげを使った料理も提案できるようにしたいと考えています」と山口さん。例えば、低温の油に浸けてうま味成分を効率よく閉じ込められるコンフィを応用することもイメージされているようだ。

既存の流通ばかりに任せず、独自に販路を開拓しようと、webサイトの起ち上げにも着手しているという。絹あつあげをきっかけにして、丸福食品がどのようなコモディティ超えを果たすのか大いに期待したい。

[取材日:2017年6月13日]

絹あつあげ

- 株式会社丸福食品

枚方工場 - 大阪府枚方市長尾家具町2丁目3番7号

tel.072-851-2356(代) / fax.072-857-9000 - とうふの表示に関する公正競争規約などは下記のHPを参照ください 一般財団法人全国豆腐連合会 http://www.zentoren.jp/about/minutes.html

[ 掲載日:2017年7月14日 ]