ミスなでしこ

6月に入ると、各地から梅の実を収穫するニュースが届く。食用に適した実を育てる梅は「実梅(みうめ)」。花を愛でるだけの梅は「花梅(はなうめ)」という。日本には、梅全体で350種類、そのうち実梅の品種は約100もあるらしい。

梅の実は、生食にはむいていない果実なのだけれど、中国から伝わった古来より、日本人はなんとか食べられるように工夫を重ねてきた。そうした知恵が集約され、現代では初めから加工することを前提に、食用の実梅が育てられているのだ。

その実梅、和歌山県が収穫量で全国の約60%を占めて断トツの1位である。栽培面積は全国の約30%だから、和歌山県の梅栽培に対する力の入れようが、よくわかる。

和歌山の梅といえば、地域ブランドとして認定された品種「南高」が広く知られている。実が大きく、果肉は柔らかいのが特徴で、梅干しや梅酒に加工される。実際、梅干しにしたほうが生の実よりも高く売れるわけで、この加工まで含めると、他の果実と比べ梅の商品価値はぐっと上がる。栽培・生産に力がはいるのも当然だ。

また、自然な成り行きから、加工後の商品をイメージした品種改良も盛んにおこなわれている。1996年に登録された「パープルクィーン」という小梅の新品種はその代表。エキスがピンク色になり、梅酒以外の飲料などへ用途も広がりをみせる。

近年は、さらに進化した品種が登場。南高の系統からは「南高パープル」なる梅が生まれている。注目されるのは、「南高」と「パープルクィーン」類似種の人工交配から生まれた梅で、「ミスなでしこ」という。2010年に“商標登録”されたばかり。

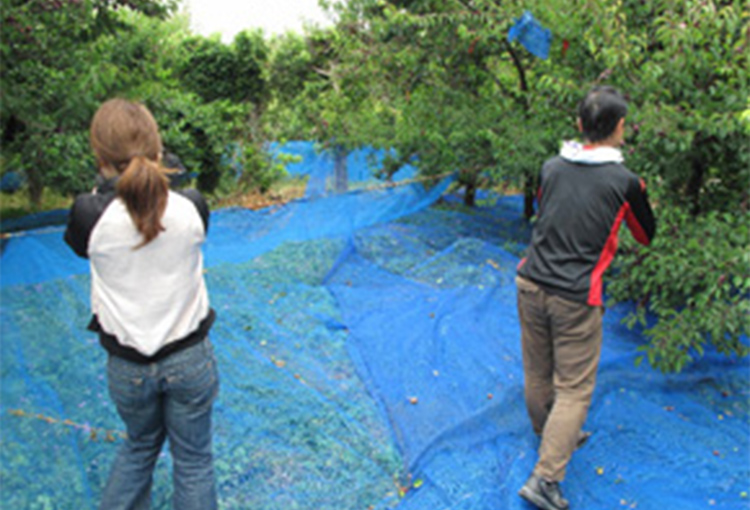

今回訪ねたのは、話題の「ミスなでしこ」を生んだ農家・和夢ファーム。現・代表の那須誠さんは、8代目になる。「うちが本格的に梅の栽培に取り組んだのは祖父の代から。ミスなでしこの交配を成功させたのは、父なんです」と話してくれた。

那須さんの梅畑がある三栖地区は、もともとパープルクィーンの栽培と加工品の普及に取り組んでいた地区のひとつ。「主力は、あくまで南高梅なんですが、各地域の特色をだすために、新しい品種の梅づくりに近所の生産者が協力しあっています。その過程で生まれたのが、ミスなでしこなんで、今は、各者との調整をはかりながら、なんとか地域のオリジナル梅にしたいと、いろいろ試行しているところです」

ミスなでしこの特徴は、果皮全体が紅紫色であること。「果実は、南高やパープルクィーンと変わらないのですが、和歌山工業技術センターの分析検査で、アントシアニン、ポリフェノールの値が南高よりも優位との結果が出ています」と那須さん。

「実は、6月に入って、ますます丸くなります。大粒のほうが需要があるので、この数年は実が大きくなるような育て方に配慮しています。それに、加工ですね」

和夢ファームでは、まず“ヴィネガー”を委託製造。那須さんは「液体にすると、きれいなピンク色になることを生かし、リンゴ酢に漬け込んで、新しい飲料を目指しました。濃いシロップなので、炭酸水で割って飲んでください」とすすめる。

今年には、“ジャム”も商品化。「今後は、ペースト、シャーベット、というふうにいろいろな加工を試してみたいと考えています」と、意欲的に話す。

現在、政府は農業の六次産業化を推進している。第一次産業の生産だけでなく、生産者自らが、食品加工(第二次産業)、流通・販売(第三次産業)に関わることをいうのだが、まさに梅は、その道を古くから歩んできていると実感するのだった。

[取材日:2013年5月28日]

2013年から販売されている“ジャム”120g入りのスクエア(写真右)。

ミスなでしこ

- 取材協力

- 東果大阪株式会社

http://www.toka-osaka.co.jp/ - 和夢ファーム

- http://www.eonet.ne.jp/~nagomufarm/nadeshiko.html

- 参照

- ・農林水産省 食材まるかじり(梅)

http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/1202/spe2_01.html - ・紀州田辺うめ振興協議会の梅に関する情報

http://www.tanabe-ume.jp/ume/

[ 掲載日:2013年6月10日 ]