お茶のユートピア「茶源郷」で

初代チャムリエが手掛ける珠玉の一杯

「和束茶」

時が味わいを深くする、「熟成」という個性。

♪夏も近づく八十八夜。唱歌「茶摘」に歌われるように、この季節からお茶づくりは最盛期を迎える。日本で最も有名なお茶のブランドといえば宇治茶だが、最大の生産量を誇るのが京都府の和束町だ。「茶源郷」の愛称を持つほど広大な茶畑から生まれるお茶は、宇治茶のローカルブランド「和束茶」として愛されている。近年は経産省が、大阪・関西万博に向けて和束茶のPRを支援する動きもあるほどだ。

それほどの魅力はどこから生まれるのか?江戸時代から続く上嶋爽禄園の5代目を務める上嶋さんに聞いた。

「時を重ねると熟成して、よりおいしくなる。それこそ私が思う和束茶の特徴。新茶の時よりも良いと思っているぐらいです」。

一般的にお茶は熟成せず、酸化するといわれる。新茶が一番おいしく、秋になると味が悪くなり「秋落ち」と呼ばれるほどだ。だが和束茶はまったく逆なのだという。

和束茶のおいしさは、農家の数だけ。

茶畑ごとの土質や気候などが味に出るのも和束茶の面白いところ。もっと言うと年によってもテイストが変わる。毎年同じことをしても、同じものができない。ここが難しいところでもあるし、醍醐味でもあると上嶋さん。まるでワインのようだ。

そして栽培技術や製造技術でも、風味はどんどん変わっていく。あまり知られていないが、和束茶と一口に言っても、それぞれの農家で味が違うというから興味深い。好きな生産者を探すのも、和束茶ならではの楽しみ方だ。

すべてのこだわりは味のために、畑のために。

では、上嶋爽禄園はどのようなお茶なのだろうか?

「コクのある味わいをめざしています」と、まず栽培から教えてくれた。

自然界から吸い上げた養分だけでお茶をつくるという理念の下、肥料は地球に存在するものだけを使う。例えば植物油の絞りカスやマグロの頭を原料にした肥料などだ。

「化学肥料で簡単に窒素成分を上げて、色のいいお茶をつくることはできます。しかし少ない量でも、積み重なると土もお茶の木もストレス溜める。その一時はいいものができたとしても長続きしません。

次の代にそのまま引き継いでいけるような状態で、畑を管理していくのが基本方針です」。

雑草も手で刈り、藁を敷いて太陽を遮断することで発生を抑える。まさに持続可能性を意識した、SDG’s時代に相応しい栽培法だ。

製造では「蒸し」にこだわる。

和束茶は浅く蒸すのが主流。浅いとピンと伸びた美しい茶葉になるが、渋みや苦味が出やすい。それを補うために栽培を工夫して、アミノ酸たっぷりの茶葉をつくる。豊かな旨みは、そのためだ。

ほかの農家より少しだけ深めに蒸すのが、上嶋さん流。

理由は、蒸しが浅過ぎれば茶葉の所々が半生になってアクが残り、品質に影響するからだ。上嶋さんが手掛けるのは見た目の良いお茶ではない。味と香りが良いお茶だ。

ベストな蒸し加減は品種ごとに異なり、栽培環境によっても違うが、匂いを嗅ぎ、触り、経験を総動員して最適な一瞬を的確に判断する。

「ここさえ間違えなかったら、後は勝手においしいお茶になります」。

いかに蒸し加減が大事かを思い知らされる一言だ。

蒸しを見極めるのは至難の技であると同時に、必須の技術なのである。

前人未到の満点合格を達成。

高いスキルに驚かされるばかりだが、それもそのはず。上嶋さんは、お茶の技能を競う「お茶審査技術競技会」の第73回大会をパーフェクトで優勝している。ちなみに、今では「チャムリエ講座」などと広く使われている「チャムリエ」の名称も、この時上嶋さんがつくったものだとか。つまり初代チャムリエでもあるのだ。

お茶とともに飲み方まで届けたい

これほどのお茶だ。当然お客様は一般家庭だけではなく、パン屋やスイーツ店をはじめホテルにも広がる。特にお茶のリーフを客室に置いたり、売店で販売したりするホテルは直接スタッフに飲み方まで伝える。

「丹精込めてつくったものを、適当な飲み方されると悲しいじゃないですか」。

お茶への愛が伝わってくる。

将来は海外にも和束茶ファンを広げる目標を描く。

大阪・関西万博を目前に控え、夢は広がるばかりだ。

[取材日:2023年4月6日]

一日の寒暖差が大きく、太陽光を適度に遮る朝霧の発生が良質な茶葉を育む。また盆地になっている和束町は、入り口と真ん中と奥でそれぞれ土質が違う。そうした変化も、お茶に独特の個性を与えている。

2008年には、農家でありながら地域貢献のために和束茶カフェを立ち上げ、現在も運営に力を尽くす。現在は約30軒の農家のお茶を揃え、商品数は200アイテムを超える。将来は、茶葉の分析センターと体験工場を併設するのが目標のひとつ。

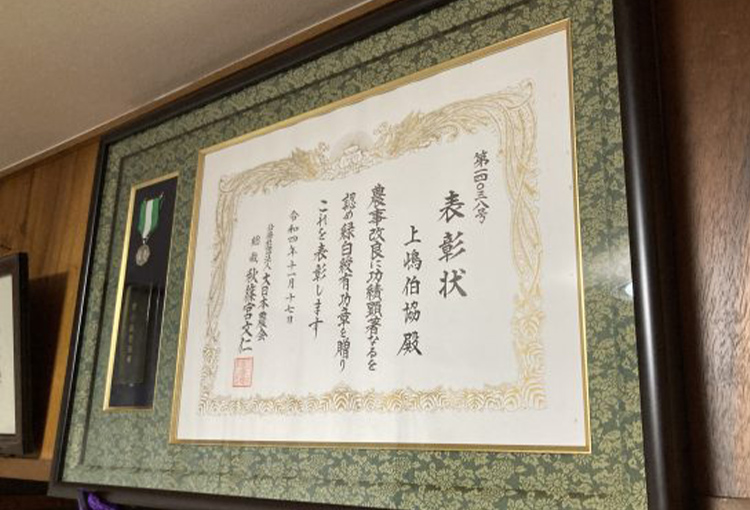

2022年11月、秋篠宮文仁殿下より緑白綬有功賞を拝受。農業改良や技術開発への功労に対して与えられる場合がほとんどだが、上嶋さんは後継者育成や地域振興、和束茶カフェの功績が評価された。お客様と一緒にお茶のサークルを立ち上げたり、外国人を招いて日本やお茶の文化を伝えたりする出前講座も大きな実績のひとつ。

ぐい飲みのように見えるが、これが和束茶の標準的な茶碗。多めの茶葉と少なめのお湯で何杯も飲むのが和束スタイル。味が凝縮された最後の一滴「ゴールデンドロップ」までしっかり味わいたい。

最新技術を導入して、それぞれの畑の状態も把握する。カメラを設置して状態を監視するほか、大学と協力して地温や気温、風速をセンサーで調査。データをもとに気候を判断し、霜がどこに降りるかなどを予想する。肥料の効果を知るために土壌分析を実施するなど精密農業にも取り組んだ。

お茶のユートピア「茶源郷」で初代チャムリエが手掛ける珠玉の一杯「和束茶」

- 取材協力

- 上嶋爽禄園

- 〒619-1222 相楽郡和束町白栖中出50

- tel:0774-78-2594

- web:https://www.uejima-sourokuen.jp/

- ※茶園での直売は行っていません。

[ 掲載日:2023年5月25日 ]