霧の里、丹波篠山で

風・土・人が育む宝の芋。

「丹波篠山山の芋」

味も粘りも縁起も良い、丹波篠山が誇る特産物。

春。進学・就職シーズンになると、聞こえてくるのが縁起の良い食べ物。その中に、知る人ぞ知る丹波篠山の特産物があるという。それが山の芋だ。すりおろしたとろろは、皿をひっくり返してもこぼれないほど粘り気が強い。文字通り「落ちない」のである。

味も、当然折り紙付き。同じ山の芋でも、「丹波篠山産以外は使わない」と言い切る京都の老舗和菓子店もあるほどだ。十数年に渡り、正月の縁起物として注文を絶やさない常連さんもいる。多くのファンを持つ山の芋だが、生産量が限られるため流通は姫路や神戸が中心。丹波篠山産が欲しいが買う所がない、という声も聞こえてくるという。

一体どのような芋なのだろうか。地域特産物マイスターの資格を持つ、平野正憲さんのもとを訪ねた。

丹波篠山の霧と温度差が育てる極上の品質。

丹波篠山は江戸時代の中期から、山の芋の名産地として知られてきた。その理由のひとつが、盆地ならではの昼夜の大きな温度差だ。昼間は葉が養分をたっぷり作り出し、夜は気温が低く養分の消耗が少ない分しっかり芋へと送られる。加えて丹波篠山の粘土質の土壌が山の芋に最適であり粘りをより強くする。

そして山の芋の成熟期である秋になると、丹波篠山の里は朝霧に包まれる。この適度な水分や湿度で山の芋がよりおいしくなるとか。

美しく幻想的な風景が、山の芋をよりドラマチックに演出する。

伝統の栽培法に、最新技術を組み合わせるスマート農業への挑戦。

植え付けから、ほとんどの作業が人の手に委ねられてきた山の芋。

「とにかく手がかかります。何より作業の適期を逃さないこと。病害虫対策をはじめ、時期が決まっている作業は遅れずに対処する。絶対に明日に回さない。もちろん、圃場は毎日見てあげないといけない」。

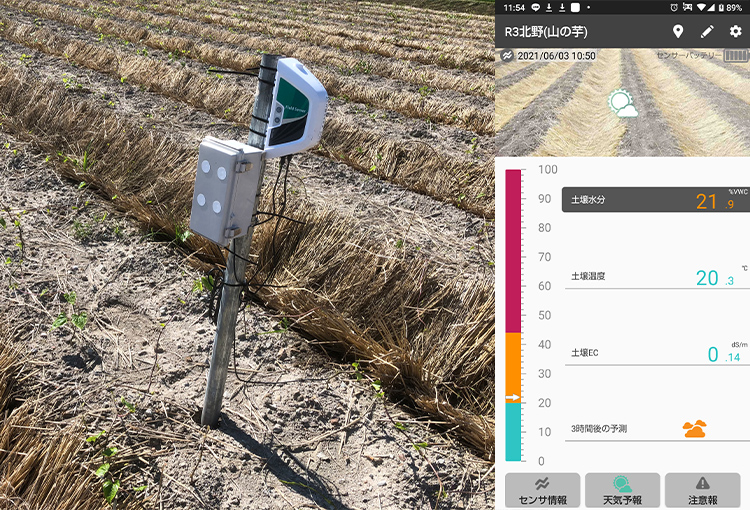

一方で、最近はIT技術を駆使した設備も導入。畝に土壌の状態を測るセンサーを設置し、水やりの最適なタイミングを分析する。防除作業にはドローンも活躍中だ。

「これからは勘に頼る方法だけでは、うまくいきません。数値など科学的な観点で栽培することが必要です」。

そのうえで「山の芋づくりは博打(ばくち)です」と笑う。

山の芋は、形によって特・秀・優・外に分かれる。味は一緒でも形が悪いと価格は急落してしまう。ところが特秀率は40%もあれば及第点。ひどい年は十数パーセントまで低迷する生産者もいる。いかにして勝率を上げるか。伝統の栽培法に最新の技術を取り入れて勝負に挑む。

山の芋づくりは、土づくり、種づくり。

優れた栽培技術も、良質な土があってこそ。だが平野さんは、土づくりに悩む。

昔なら田畑を耕すために農家は牛を育てており、牛ふん堆肥を使うことができた。当然現在は入手が難しいため土づくりに苦労し、化成肥料に頼らざるを得ない生産者も多いと指摘する。

「有機物は土づくりに欠かせません。不足する良質の堆肥をどうするか考えないといけない」。

ある程度、費用をかけても良い物を使う。それが平野さんのポリシーだ。

そして種が優れていなければ、いい作物は育たない。山の芋も同様だ。平野さんが使うのは、先代から改良を続けてきた特別製。

何が特別か?一般的には、収穫された物の中から丸い芋を種として残していく。

だが、平野さんは種芋専用の畝を作る。そこにできた良質の芋は、すべて次の種芋になる。そして来シーズンも質の良い種芋からできた優秀な種芋を選抜する。つまり、種芋のサラブレッドだ。

広く技術と知識を伝えていきたい。

新規栽培者の育成にも積極的に取り組む。

「篤農技術は人に教えたがらないが、それでは産地が育たない。みんなの相談役として、経験を伝えていきたいですね」。山の芋の生産拡大のためなら、知識も技術も惜しまない。

これからは人をつくることも、平野さんのミッションとなりそうだ。

[取材日:2022年2月16日]

伸びてきた蔓が満遍なく畝の上を這うようキレイに配置する「蔓直し」。蔓が絡まると日の当たらない場所ができるため、頻繁な作業が欠かせない。

昨年11月には栽培風景や調理方法をネットでライブ発信。希望者には事前に山の芋を郵送し、オンラインで一緒に調理する機会も設けた。今後も産地と消費者を結ぶ方法を探っていきたいと、平野さんは意欲を見せる。

この粘りが調理法によって、もちもち、ふわふわ、滑らかな食感に変化し、豊富なアミノ酸が料理や和菓子に濃厚な風味を生み出す。また、粘り強い、落ちない、栄養満点にちなみ、受験・就職シーズンの縁起物としても好評。

ドローンを使用し、虫や病気の防除を行う。効率化を図ることで、農家の負担を軽減し、新規就農者の増加にもつなげる。

土中の水分とEC(肥料の溶出の目安)をデータ化。状態はスマートフォンで確認でき、最適なタイミングで作業ができる。

JAが開催する山の芋づくりを学ぶスクールでは講師を担当。座学と実習を通じて、4月の植え付けから収穫までを体験できる。

霧の里、丹波篠山で風・土・人が育む宝の芋。「丹波篠山山の芋」

- 取材協力

- JA丹波ささやま 山の芋部会長

- 丹波篠山霧いも会 所属

- 平野 正憲さん

- 事業内容:山の芋をはじめ、各種野菜の栽培・販売および体験イベントの開催

- JA丹波ささやま 営農部

- 〒669-2446 兵庫県丹波篠山市八上上700

- tel:079-556-2288 fax:079-556-2606

- 山の芋情報

https://www.ja-tanbasasayama.or.jp/wp/archives/1812 - 丹波篠山山の芋の魅力紹介3分動画

https://www.youtube.com/watch?v=pY9EoSiChQw

[ 掲載日:2022年3月18日 ]