料理人のための「新・こつの科学」Vol.2

現代の料理人に求められる「新・こつの科学」を考えます。

1. 酵素と風味

花わさびについて、辛味をだしつつ、緑も残しつつ、香りも残しつつ、柔らかく、という処理をするにはどうしたらよいですか?

調理というものは、複数の化学反応が同時に起こることが多いものです。どれかを立てると、どれかがだめ、ということが多いですね。しっかり辛味を出すと苦味も出るので、苦味に敏感な料理人は、だしに浸けるそうですが、風味が弱まるのが悩みだそうです。だしに浸けると、だしのうま味で苦味はマスキングされますが、だしの風味もあるので、シャープな花わさびの風味は弱く感じるでしょう。わさびの辛味は、アリルイソチオシアネート(AITC)という成分です。葉の細胞にAITCの元になる成分があり、細胞が壊されることで、同じく細胞にある酵素と触れ合って、AITCが作られます。ゆっくりわさびを下ろすと辛いのはそのためです。一般に、酵素は50℃から60℃で活性が高まります。しかし、植物の細胞は、細胞壁におおわれており、細胞壁同士がペクチンという接着剤でくっついています。ペクチンは90℃以上で加熱しないと溶けません。さらに、50℃から60℃で加熱すると、今度は、ペクチンを硬化させる酵素も働いてしまうので、よけいに固くなります。なので、AITCをできるだけ作るように60℃くらいで10分ほど加熱し、その後AITCが飛ばないように密閉して90℃以上で再加熱することで、柔らかくしましょう。ペクチンの硬化もありますが、再加熱を調整して柔らかくできます。これは、ある料理人によって検証済みです。このように、問題を分解し、メカニズムに基づいて、成分だけでなくどう感じられるかも考察するのが、新・こつの科学です。

2. 新しい料理の発想

新しい料理を考えるのに、こつはありますか?

科学の世界で、「巨人の肩の上に立つ」という言葉があります。科学者ができることは、先人が行ってきた無尽蔵にも見える研究成果を元にして考え、実験すること、という意味です。科学者に必要なことは謙虚さなのだと学びました。料理人の世界も似ていると感じます。完全にオリジナルの技術や考え方、レシピを発想するのは無理だと思います。 必ずそれまでの知識や経験、自分の修行してきた分野の文化や歴史、技術を基礎として考えているはずです。

方法1 「分解と再構築」

既存の料理を「分解と再構築」することで、新しい料理が発案できます。分解には「食材の分解」と「調理の分解」があります。食材の分解とは、食材の要素を考え、分解して取り出すことです。具体的には、肉を加熱して肉汁を抽出するということは、肉を「肉汁」と「それ以外」に分解していることになります。その肉汁部分を水で薄めたものが「だし」と言えます。調理の分解とは、例えばステーキを焼くという調理を、「表面のメイラード反応」と「中心温度を58度に上げる」と分解するということです。いわゆる低温調理は、それを実現したものと言えます。

再構築は「鍋の中」「皿の上」「舌の上」「頭のなか」で行うことができます。肉から肉汁を分けとって煮詰めてソースにし、肉は適切に火入れをして皿に盛ることは、「皿の上」での再構築です。伝統的な料理を、分解して再構築することで新たな料理として出すことは、多く行われています。ただし、重要なことは、分解と再構築が主目的になっていないことです。伝統を超えることは難しいですが、何らかの意味で超えていないと、分解と再構築の価値がなくなってしまうと思います。

調理の分解で出てきたものを、「クッキングモジュール」と呼んでいます。概念上、モジュール化することで、入れ替えたりすることが考えやすいからです。例えば、フランス料理のスープは、ポタージュ クレールとポタージュ リエに分けられますが、ポタージュリエは、ブイヨンモジュールと野菜のピュレモジュールと捉えると、日本料理のすり流しも、ポタージュ リエのブイヨンモジュールをだしモジュールに置き換えたものだと考えられます。さらに、みそ汁を、だしモジュールと味噌モジュールとし、さらに味噌モジュールを発酵大豆モジュールと捉えると、発酵した他の素材のモジュールに置き換えることで、新しいスープができるでしょう。

方法2 「マトリックス法」

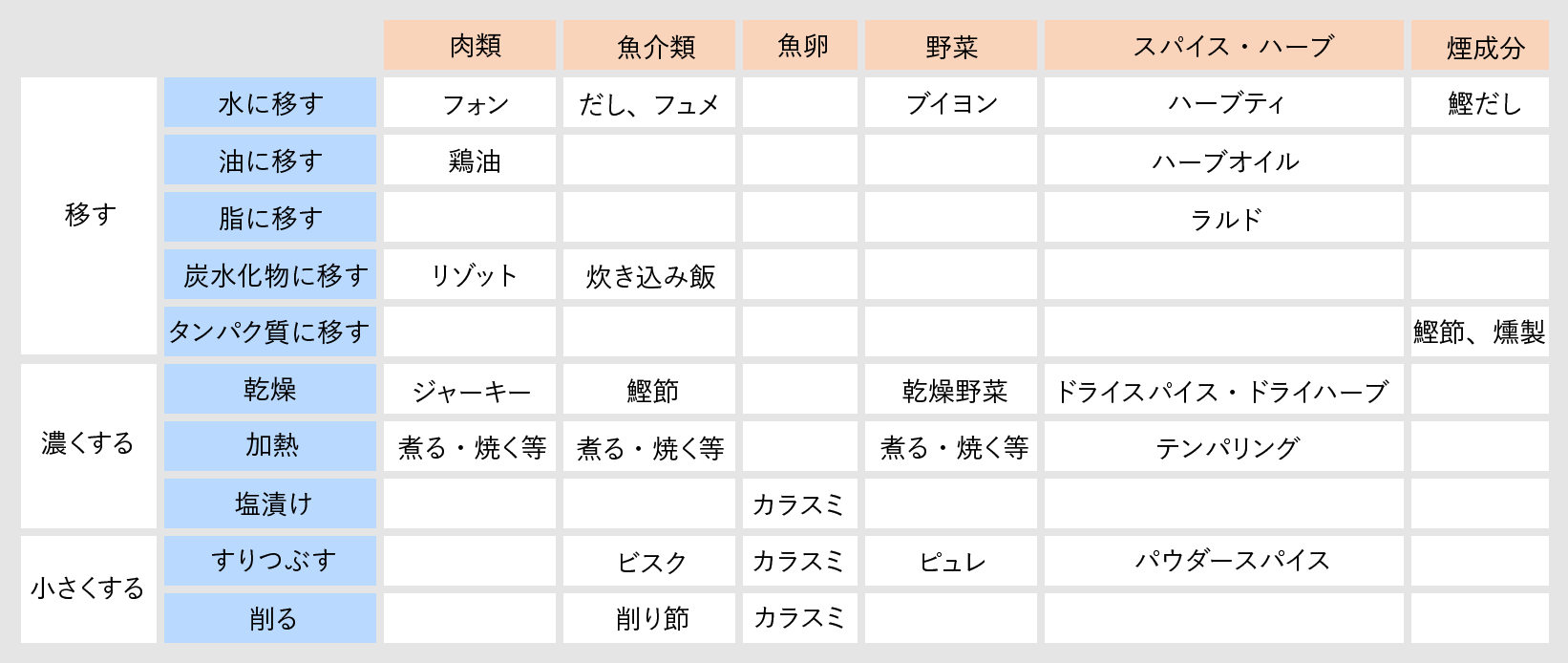

マトリックスとは、表のようなもので、縦と横に異なる情報を入れると整理しやすいので、よく使われます。たとえば、素材と調理操作のマトリックスを考えましょう。「肉類」の成分を、「水に移した」ものが、フォンでありだしであると考えることができます。フランス料理では、フォンは様々な肉類から取りつくされているだろうから、新しいだしは、難しいかもしれません。日本料理では、日本料理としておかしくない肉類からだしを取れば、新たなだしとして捉えられるかもしれません。マトリックスでは、空欄はあまり考えられて来なかった部分になので、そこを発明できれば、新たな料理の発明に繋がりやすいと考えられます。

また、実際できるかどうかは、科学的なことも考える必要があります。例えば、味成分は水に溶けるので、「油に移す」ことは難しい。それを知っていれば、効率よく空欄を埋めることができると思います。

[掲載日:2020年1月6日]